本文内容源自 | 方圆美术馆 |

花有约,春不误。

春来无事,只为花忙。

浪漫人间总是蓄满鲜花。

Claude Monet 《Irises 3》 布面油画

150*199cm 1914-1917

自然万物破土而出,画家笔下,是朵朵盛开的鲜花,散发着诗意与浪漫,在绚烂的色彩中感受生命的芬芳,在细腻的线条中感受心灵的触动,感受大自然的灵动和生命的活力。

闫平

闫平 《远山和火鹤花》 布面油画

50*60cm 2023

闫平 《倾听莫扎特》 布面油画

140*160cm 2022

闫平是位情感型的画家,她将自己的主观意识深入作品,并且加以强化和宣泄,她挥动油彩,“大胆落墨、小心收拾”,在控制之下挥写着她的激情,像喷涌的火山一样留下美的痕迹。

在闫平的眼中,花儿总是代表着某种力量。正如闫平本人所说:“很多人很轻视画花、画静物,认为这是很简单的一个题材。可我不是这么认为的。首先我觉得花是很决绝的,开了我就败,我死也要开。”

“我生活中是一个谨小慎微的人。我好像没有能耐去对待复杂的状态,能躲避的事就躲避,非常自我保护。但是,我内心有非常勇敢的一面,我总是要有说了算的地方,那就是油画。这是我能放肆的一个地方,就像是花开一次为自己。”

“所以我每次画花,都是为了自己而画。我盛开,我张扬,为自己开一次。我安慰自己的方式,就是画花。我每过一段时间,就会画一堆花。我画花,全是为了自己精神上的放肆,开心地放肆、放纵。”

因此,为了扩展色域,减少概念、体验生活、保持鲜活,每隔一段时间,闫平会前往大自然中写生风景。闫平的作品告诉我们 :艺术的力量来自鲜活的生机与自发生成的完美协作。每一个充满生机的瞬间都蕴藏着奇迹。蝶蛹破茧而出,野外飘来一阵花香,树枝蔓延着,以及画家心灵中朦胧而奇妙的梦幻世界,青春的荷尔蒙、艺术般的情人、莫名的痛苦……。

常玉

常玉 《明黄瓶中盛开的花朵》 布面油画

45*81cm 1929

(左) 常玉 《黑瓶与菊花》 布面油画

74*51cm 1930

(右) 常玉 《白瓷瓶中的粉红玫瑰》 布面油画

64*49.5cm 1931

美学家蒋勋曾说:“常玉的静物画,尤其是“花”,在他一生的作品中占极大部分。常玉在乡愁里完成了一个自己梦想的国度。这个国度有春日繁花,有回忆不完的富贵华丽,也有繁花落尽以后的凄怆寂寞,不可言喻的孤独荒凉。”

在常玉短暂的一生中,静物题材陪伴了他数十年,放佛在静物中,植物的生命更适合被常玉拿来表达自己的心境,因此他的花卉作品频见,常玉以重彩、深色的环境色来突出花卉的灰暗、惨白、无力,展现着有点落寞有点无奈、有点愤懑也有些失望的情绪。

1920年代晚期至50年代间,花卉静物一直是常玉主要的创作题材,从蔷薇、菊花、兰花、梅花、莲花等他反覆描写的花卉,不难联想到中国传统文学中 这几种植物所蕴含的丰富象征意义。

常玉透过主观的思维来观照外境,作品呈现了直观的灵性情感,进而转化为特殊的审美意识,万物动中藏有静止的永恒,静中亦有盎然的生机动力,他的作品之所以开拓了中西艺术融汇的新境界,在于将自然景物的变化与静谧结合,展现万物的生机与归纳世间的规律。

常玉在作品中保留了“体物写志”的抒情精神, 从多样瓶花与植栽的摹写与呈现,可见艺术家对于花卉本身的形象与象征意涵的探讨,已不仅是延续西方静物主题的传统,或东方引自然入室的生活情趣,更是自身的写照与情感的寄托。

吴冠中 吴冠中 《荷花》 布面油画 61*50cm 1973

吴冠中 《荷花之二》 布面油画 100*72cm 1974

吴冠中曾在自述中提到:“草丛中,石隙间,小路边,野菊开得欢,是孤芳自赏吧,因不易引人留意,匆忙的人们没工夫看这些细碎小花。我们在农村劳动,在一色苍黄的泥土间耕作,偶见黄土里冒出一簇野花,虽是小小的花朵,色彩也并不夺目,但却感到灿若星星,亮如珠宝。道是无华却有华,我发现了钟情的题材。” 荷花便是吴冠中钟情的题材之一,他画的荷花,不但不同于前人,亦不重复自己。他调动多种创意来画表现荷花,实在令人佩服。有的抽象,有的具象,有的花盛开,有的残枯,荷之态在吴冠中笔下尽矣。 吴冠中认为荷花能给人提供诸多灵感,他曾说:“‘出水芙蓉’、‘亭亭玉立’、‘映日荷花别样红’、‘出淤泥而不染’、‘风雨乱残荷’……荷塘里孕育过多少诗和画,难于估计。” 在二十世纪九十年代出版的《吴冠中画集》中,他曾赞美荷花曰:“柔美的花却独具烈性之风骨,傲视群芳者的透红风貌,显得有些狂放、醉意。”目前所见吴冠中最早的荷花大约作于1973年,既有水彩画,亦有油画。在此后二十余年的探索中,他在写实与写意之间,在抽象与具象之间徘徊,将水墨画与油画技巧进行融汇,描绘过各种形态的荷花。

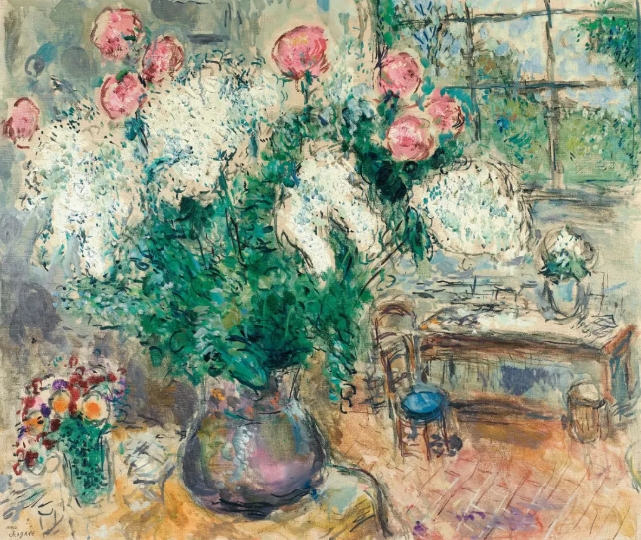

Marc Chagall Chagall 《圣保罗工作室的花束》 颜料画 81*100cm 1972

Chagall《与情人在圣约翰凯普费拉特的花束》 水粉画 64*45cm 1949

Chagall对花束的钟情和情感的寄托,是延续在他一生的创作之中的。他曾说“生命的终点是一束花”,将自己对人生和生命的态度投射到对花束独特的描绘中;Chagall的花,不仅仅是花,是他的爱,他的梦幻,他的艺术。 “第一朵鲜花是贝拉给我带来的……对于花的含义,人们可以思考很久,不过对我来说,它们是闪耀着幸福的生命,人们不是没有花。”Chagall的艺术中总能找到花束的影子,在他拥着贝拉时有花束、亲吻贝拉时有花束……Chagall的幸福与花束相伴,他将对生命的体验投射到对花束的日常表现之中。 Chagall收到的第一束花就来自贝拉。1914年7月7日,夏加尔忘记了自己的生日,贝拉却在那天大清早去市郊采花,还特意换上了美丽的长裙,再带上食物,飞奔到夏加尔的住处。闻着鲜花的芳香,夏加尔情难自抑,在生日后的几天便向贝拉求婚了。以后每逢结婚纪念日,当贝拉用花朵或各种五彩缤纷的东西装饰两人的房间时,Chagall都会叫她保持固定姿势,为她画像。Chagall的一生颠沛流离,但他却歌颂光明,也许正是因为他的生活里一直有贝拉爱的滋养,他将他与贝拉的爱情永远铭刻在了画中的花朵上。

David Hockney David Hockney板绘 2010

David Hockney板绘 2010

David Hockney曾说:“我对春天总是充满兴趣。大自然的全部生命在春天到来那一刻复苏起来,香槟倾泻在灌丛中,而这一切只在一瞬间发生。” 2019年,年过八旬的Hockney把家搬到了法国Beuvron-en-Auge村的一座带院子的旧农舍里。和他住在一起的还有两名助手和一只小狗。2020年,疫情席卷全球,让Hockney被迫在乡间隔离。但这种与世隔绝的状态对艺术家的生活没有太多影响。他反而将这种孤立视作更加投入工作的机会,结果是大型油画“The Arrival of Spring,Normandy,2020”的诞生。 在曾经感动过梵高、莫奈、塞尚等一系列大师的法国的阳光里,Hockney也立刻就找到了他的创作主题。他将诺曼底盛开的水仙花和果树纳入画面,但他捕捉这些自然景象的工具不是画笔或水彩,而是iPad和免费应用Brushes。在这些画作里,霍克尼运用明亮、鲜艳的色彩来表现春天的元素,比如在蓝色和绿色中点缀明亮的黄色与粉红,或将饱和度高的颜色与相对柔和的颜色进行对比,营造春意盎然的春天,他用画笔让全世界的人都感受春日繁花绽放的希望。 在Hockdney看来,这些描绘了鲜花盛开的树枝、洒满鲜花的花圃、溅落雨水的池塘和树屋的作品,见证了大自然在世界这片地区所能提供的最令人兴奋的事情:“我每天至少画一幅画。房子周围都在不断变化,我不停的画冬天的树,然后画含苞待放的花朵的小芽,然后是完整的花朵。然后叶子开始生长了,最后,花朵脱落了,留下一个个小果实和叶子,这个过程花了大约两周的时间,我一直在屏幕上做标记,就像莫奈一样。”

Francesco Clemente Francesco 《Winter Flowers XXXVII》 布面颜料152.4*152.4cm 2023

Francesco 《Winter Flowers XL》 布面颜料 183*183cm 2023

Francesco Clemente,当代意大利艺术家,作品横跨油画、装置和水彩画,以其基于性和灵性深奥主题的梦幻般的绘画而闻名。 Clemente的花卉中的脆弱、敏感、精致的亲密感尤其突出,仿佛他在邀请观众欣赏每朵花的复杂结构、轮廓和纹理。他的技法以微妙的层次感为特点,通常使用相对较薄的颜料图层来构建丰富而明亮的表面。艺术家使用的部分色料来源于天然植物,这种方法结合类似于扎染与水彩的晕染技法,敏锐地捕捉到花朵由绽放而转向凋零的脆弱而美丽的瞬间,不断变化的色调似乎是光线与时间在花瓣上的流动的演绎,而其中的笔触张弛的准确性亦为画面提供了某种紧迫的张力与生命力转瞬即逝的存在感,超越了传统花卉静物常被感知的较为同质化的情绪标签。 Clemente的花卉画作展现出他独特的视角,从花朵最初的萌芽到最终的腐朽,强调了生命的连续性和动态性。他的作品中,花朵不再是传统静物画中的象征性元素,而是一种超越了直观的生命力与时间的线性关系的更具无常与灵性的表现形式。 Clemente的花卉画可以被视为对自然界与精神领域相交汇的冥思。他的花卉描绘超越其物理外观,唤起一种超凡美感和神圣恩典。Clemente家乡深厚的罗马天主教传统带来的精神遗产以及他在印度长期生活所受到的东方哲学的浸染,使得他的花卉画在尘世与永恒之间架起一座桥梁。

Piet Mondrian Piet 《Stalk with Two Japanese Lilies》纸本水彩 31.5*31.5cm 1921

Piet 《Lily》纸本水彩 41.9*25.1cm 1925

Piet Mondrian,出生在荷兰,他的艺术与自然息息相关,对自然的深入观察构成了Mondrian最早阶段抽象创作的基础。 从1898到1938年,Mondrian不时绘制具象而具有诗意的单支花卉。他认为单支的花卉能帮助他更好地研究它们的可塑性结构。早在1908年到1911年间,他就创作了许多花卉作品,背景模糊、花叶松散,很是别致。自1912年起创作的一系列树木被进一步解构,尝试以最基本的线条图形展现出更深层次的结构与逻辑。而这也无疑为他之后突破性的几何作品奠定了创新发展的基础。 在这一系列花卉作品中,作者用水粉和水彩将背景渲染出恬淡朦胧的气氛,营造出腾云驾雾之感,增添了“仙气”。Mondrian 曾在自己的文章中写道:“我喜欢画花,不是花束,而是一次画一枝花,以便更好地表达它的造型结构。”Mondrian在植物界的潜心研究,其实也为其表达微观与宏观世界之间的对应关系提供了一种途径,即通过最微小的生物个体,反映出宇宙的结构。 在2023年 “Hilma af Klint & Piet Mondrian: Forms of Life” 展览中,Mondrian 所作的花卉大量的展出,让观众对这位以抽象作品闻名的艺术家有不一样的了解。

Georgia Totto O'keeffe Georgia Totto O'keeffe 《芙蓉与梅花》 布面油画 102*76cm 1939

(左) Georgia Totto O'keeffe 《吉姆森杂草:白花1号》 布面油画 122*102cm 1932 (右)Georgia Totto O'keeffe 《粉红色和绿色》 粉彩画 41*36cm 1922

Georgia Totto O'keeffe,美国艺术家,她以画放大的花朵、纽约摩天大楼和新墨西哥风景画而著名。 O'keeffe以半抽象半写实的手法闻名,其主题相当具有特色,多为花朵微观、岩石肌理变化,海螺、动物骨头、荒凉的美国内陆景观为主。她的作品中常充满著同色调的细微变化,组成具有韵律感的构图。 她的花朵系列,画面清澈、纯净,只用少数几种颜色,赋予画布神秘而富有生命力的气质。花朵被细腻而仔细地呈现在画布上,被放大到特写的地步,使你不得不仔细端详它们,而非只是简单地欣赏,从而去发现你从来不曾注意到的细节和奥妙之处。 Georgia Totto O'keeffe还是世界女艺术家中画作拍卖价最高的人,她的《曼陀罗/白色花朵一号》,在2014年纽约苏富比以高出估价三倍的4440万美元价格拍出,不仅刷新了她自己的拍卖纪录,也缔造了女艺术家作品拍价的最高世界纪录。 长久以来,评论家觉得O'keeffe的花具有强烈而丰富的暗示性:有人认为它们象征贞洁,有人认为它们象征女性器官,有人认为它们充满灿烂的女人味,甚至有人认为它们色情。对此,O'keeffe坚称自己的作品没有任何象征意义,她只是逼着人们重新审视大自然。 O'keeffe说:“如果我能像我看到的那样画花,没人会看到我看到的,因为我会把它画得像花一样小。”“所以我对自己说,我会画我所看到的;这朵花对我来说是什么,但我会把它画得很大,他们会惊讶地花时间去看它,我会让即使是忙碌的纽约人也花时问看看我对花的看法。”

Marc Chagall

Chagall 《圣保罗工作室的花束》 颜料画

81*100cm 1972

Chagall《与情人在圣约翰凯普费拉特的花束》 水粉画 64*45cm 1949

Chagall对花束的钟情和情感的寄托,是延续在他一生的创作之中的。他曾说“生命的终点是一束花”,将自己对人生和生命的态度投射到对花束独特的描绘中;Chagall的花,不仅仅是花,是他的爱,他的梦幻,他的艺术。

“第一朵鲜花是贝拉给我带来的……对于花的含义,人们可以思考很久,不过对我来说,它们是闪耀着幸福的生命,人们不是没有花。”Chagall的艺术中总能找到花束的影子,在他拥着贝拉时有花束、亲吻贝拉时有花束……Chagall的幸福与花束相伴,他将对生命的体验投射到对花束的日常表现之中。

Chagall收到的第一束花就来自贝拉。1914年7月7日,夏加尔忘记了自己的生日,贝拉却在那天大清早去市郊采花,还特意换上了美丽的长裙,再带上食物,飞奔到夏加尔的住处。闻着鲜花的芳香,夏加尔情难自抑,在生日后的几天便向贝拉求婚了。以后每逢结婚纪念日,当贝拉用花朵或各种五彩缤纷的东西装饰两人的房间时,Chagall都会叫她保持固定姿势,为她画像。Chagall的一生颠沛流离,但他却歌颂光明,也许正是因为他的生活里一直有贝拉爱的滋养,他将他与贝拉的爱情永远铭刻在了画中的花朵上。

David

Hockney

Francesco 《Winter Flowers XXXVII》 布面颜料152.4*152.4cm 2023

Francesco 《Winter Flowers XL》 布面颜料

183*183cm 2023

Francesco Clemente,当代意大利艺术家,作品横跨油画、装置和水彩画,以其基于性和灵性深奥主题的梦幻般的绘画而闻名。

Clemente的花卉中的脆弱、敏感、精致的亲密感尤其突出,仿佛他在邀请观众欣赏每朵花的复杂结构、轮廓和纹理。他的技法以微妙的层次感为特点,通常使用相对较薄的颜料图层来构建丰富而明亮的表面。艺术家使用的部分色料来源于天然植物,这种方法结合类似于扎染与水彩的晕染技法,敏锐地捕捉到花朵由绽放而转向凋零的脆弱而美丽的瞬间,不断变化的色调似乎是光线与时间在花瓣上的流动的演绎,而其中的笔触张弛的准确性亦为画面提供了某种紧迫的张力与生命力转瞬即逝的存在感,超越了传统花卉静物常被感知的较为同质化的情绪标签。

Clemente的花卉画作展现出他独特的视角,从花朵最初的萌芽到最终的腐朽,强调了生命的连续性和动态性。他的作品中,花朵不再是传统静物画中的象征性元素,而是一种超越了直观的生命力与时间的线性关系的更具无常与灵性的表现形式。

Clemente的花卉画可以被视为对自然界与精神领域相交汇的冥思。他的花卉描绘超越其物理外观,唤起一种超凡美感和神圣恩典。Clemente家乡深厚的罗马天主教传统带来的精神遗产以及他在印度长期生活所受到的东方哲学的浸染,使得他的花卉画在尘世与永恒之间架起一座桥梁。

Piet

Mondrian

Georgia Totto O'keeffe 《芙蓉与梅花》 布面油画

102*76cm 1939

(左) Georgia Totto O'keeffe 《吉姆森杂草:白花1号》 布面油画

122*102cm 1932

(右)Georgia Totto O'keeffe 《粉红色和绿色》 粉彩画

41*36cm 1922

Georgia Totto O'keeffe,美国艺术家,她以画放大的花朵、纽约摩天大楼和新墨西哥风景画而著名。

O'keeffe以半抽象半写实的手法闻名,其主题相当具有特色,多为花朵微观、岩石肌理变化,海螺、动物骨头、荒凉的美国内陆景观为主。她的作品中常充满著同色调的细微变化,组成具有韵律感的构图。

她的花朵系列,画面清澈、纯净,只用少数几种颜色,赋予画布神秘而富有生命力的气质。花朵被细腻而仔细地呈现在画布上,被放大到特写的地步,使你不得不仔细端详它们,而非只是简单地欣赏,从而去发现你从来不曾注意到的细节和奥妙之处。

Georgia Totto O'keeffe还是世界女艺术家中画作拍卖价最高的人,她的《曼陀罗/白色花朵一号》,在2014年纽约苏富比以高出估价三倍的4440万美元价格拍出,不仅刷新了她自己的拍卖纪录,也缔造了女艺术家作品拍价的最高世界纪录。

长久以来,评论家觉得O'keeffe的花具有强烈而丰富的暗示性:有人认为它们象征贞洁,有人认为它们象征女性器官,有人认为它们充满灿烂的女人味,甚至有人认为它们色情。对此,O'keeffe坚称自己的作品没有任何象征意义,她只是逼着人们重新审视大自然。

O'keeffe说:“如果我能像我看到的那样画花,没人会看到我看到的,因为我会把它画得像花一样小。”“所以我对自己说,我会画我所看到的;这朵花对我来说是什么,但我会把它画得很大,他们会惊讶地花时间去看它,我会让即使是忙碌的纽约人也花时问看看我对花的看法。”

粤公网安备:

粤公网安备: