引言

非遗是民族精神和民族文化的历史积淀,是民族个性和民族审美的具体体现。随着时代的发展,非遗在文化自信、民族自信、国家软实力和经济转型等方面的作用愈发重要。2018年天猫、淘宝平台上的"非遗文化"相关商品销量增幅达263.6%,购买人数增长51.3%,本期围绕非遗文化深度挖掘、非遗文创商品研发、非遗文创品控把关、非遗文创渠道推广探讨以文创活化非遗的途径。

非遗文化深度挖掘

深入挖掘非遗文化,有利于更大程度保留非遗文化的原真性、完整性,是对非遗文化的尊重,也是对非遗文化传承的一份责任。同时,有利于提高非遗文化的完整性与立体度,对非遗文创设计衍生具有更加全面的指导作用。

通过地方志、地方年鉴、政府文件等文本书籍和中国非物质文化遗产网、政府官网、维基百科、中国知网、EPS数据库等网络平台获取丰富科学的研究和统计数据;通过对非遗传承者的深度访谈以及对非遗工艺流程作业的参观等方式,了解非遗文化的前世今生。

非遗文创商品研发

结合当地政府推荐的着力于保护的非遗项目,遴选出一批能代表当地又能贴合当下文创产品开发形式的非遗项目,进行创意引申、寓意导入、主题系列化、元素提炼、文物高仿、新技术还原等系列创作,包括但不仅限于传承手工艺、戏剧舞种、美食等项目。

以非遗文化为根基,以社会需求为导向,将历史性、知识性和趣味性、实用性相结合,在注重产品文化属性的同时,强调创意性及功能性。明确客户群体、产品定位与价格定位,针对不同客群设计不同品类产品,如生活类、装饰类、收藏类等多种文创商品,并根据不同商品的特色与受众细分设置适合的定价,刺激消费者购买欲望。

加大乡村文化脱贫的产业扶持力度

推动乡村文化脱贫,文化产业是支撑。挖掘贫困地区潜在的特色资源,将文化资源、旅游资源、特色农业种植业结合起来,实施文化与多种产业相结合战略,形成独具特色的文化产品和文化产业链,依托公共文化设施和民生工程,推动经济与文化发展协同联动,实现物质与精神的双赢。深入发掘本地传统文化资源和文化优势。乡村文化资源是乡村文化脱贫重要的基础和依托。只有充分挖掘乡村丰富的传统文化资源,进行合理的开发和利用,并与现代文化相结合,形成属于乡村自有的取之不尽、用之不竭的文化源泉,乡村文化才能实现长足发展和繁荣兴盛。扶持以文化产业经营为发展方向的乡村自办文化,将社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一。

非遗文创供应链管控

将原料把控、生产加工、产品制成、成品检测入库、售后质量跟踪解决、品牌能级、文创提升开发实现性、总成本预算控制、厂家配合度等作为供应链管控的重要依据,保障非遗文创商品的质量,有效凸显非遗文化元素与其精神内涵,树立优质非遗文创品牌形象。

非遗文创推广渠道

非遗文创推广渠道主要是以趣味、利益、互动和个性的4I原则进行线上、线下两种模式的整合网络营销,吸引更多消费者。

借助微博、微信公众号、小红书、抖音、快手、哔哩哔哩、腾讯视频、爱奇艺、优酷、喜马拉雅、酷狗音乐等网络平台诠释非遗文化的故事,宣传文创产品,形成社群营销;

依托当地政府、博物馆、非遗协会、官方媒体、报纸等官方平台,通过跨界合作,实现文创产品升级、平台运营、品牌塑造和流量导入,深度挖掘非遗产品价值,促进传播广度;

联合阿里巴巴、京东、苏宁、拼多多、美团、快手、东家等电商平台开设旗舰店,进行直播带货、线上平台网络销售;

借助驴妈妈、飞猪、携程、同程等旅游平台,实现旅游、门票、文创商品一票一码一体化,方便游客游、娱、购同时进行;

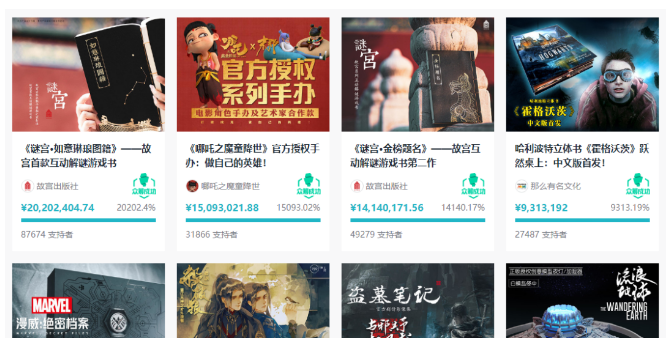

依托众筹网、摩点网、京东、淘宝、苏宁、当当等众筹平台,通过产品、债权、股权和公益众筹模式,先营销后制作,集众人之力,帮助创意实现从0到1,实现需求与供给相对统一。

线下模式是依托资源优势进行多种跨界合作,与在地博物馆、文创商店、游客中心、艺术馆、酒店等进行合作,开设非遗文化生活馆、创意馆、艺术馆和展览馆等线下展示展销平台,举办非遗保护论坛、学术研讨会、体验线路推介会等会议和非遗摄影、美食制作和技能比拼等赛事,邀请明星、网红进行在地非遗文创产品宣传,并且不定期举办非遗产品主题演出活动,提高在地非遗商品的知名度,为非遗产品搭建良好的销售渠道。

当前,尽管传统文化和非遗在文创领域有其一定的发展,但市场上仍存在很多对非遗文化的片面解读与应用。在设计方面也存在很多问题,过于传统可能导致受众难以理解,过于革新可能导致非遗文化严重失真。发展非遗需要在保持原真性的基础上实现创新,在接地气的同时也能保障非遗文化的传承发展。如今丰富多元的推广渠道也让更多人有机会接触非遗文化,非遗文创仍有巨大发展潜力。

文章来源: 奇创旅游集团

联系我们

刘女士 0755-88266885

粤公网安备:

粤公网安备: